來源:中國軍網2025-11-14

■中國軍網記者 熊許偉 楊晶 亓少良

寒風像把鈍刀,一刀刀割著黃土高原上這間農舍。

1939年11月12日凌晨,諾爾曼?白求恩躺在土炕上,抵抗著高燒的折磨。此前不久,他在搶救傷員時手部不幸感染,引發敗血癥,擴散全身。

遠處隱約傳來戰馬的嘶鳴,提醒著他這片土地上的戰斗還在繼續。

在生命的最后時刻,他會想到什么?

他為什么會在這里?他本可以不來,但他來了,現在,他正在這片遠離故鄉的土地上,迎來告別。

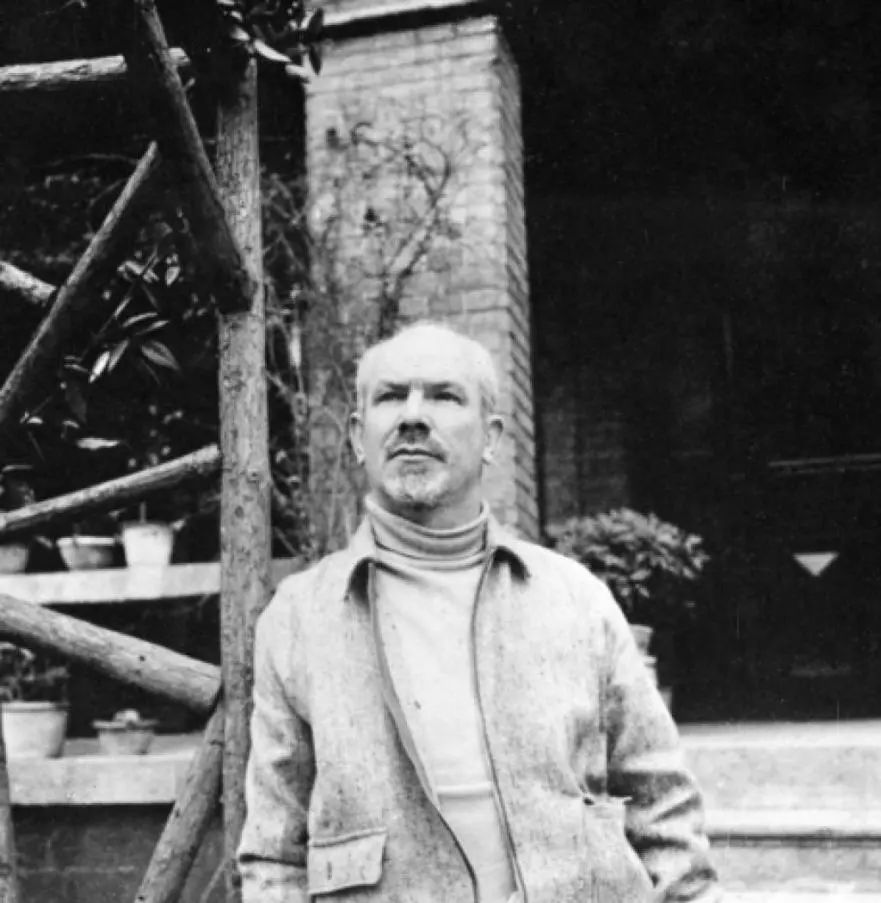

白求恩

(一)

他也許會回想起,第一次與毛澤東見面的那個夜晚。

那是1938年初春,延安的窯洞里,燭火搖曳。

沒有繁文縟節,沒有空洞辭令,毛澤東談論著戰爭、革命和未來,談論著一個公平、正義的新中國,談論著中國共產黨的政策、綱領和計劃,以及建立抗日民族統一戰線、堅持持久戰、發動人民群眾實現全民族解放的路徑與決心。

這次交談,讓白求恩終生難忘。他曾回憶:“我在那間沒有陳設的房間里和毛澤東同志對面坐著,傾聽著他的從容不迫的言談的時候……我現在明白為什么毛澤東感動著每一個和他見面的人。”

白求恩明白了,中國共產黨不僅是抗戰的中流砥柱,更是中國未來的希望,中國共產黨走的道路是一條致力于從根本上改變中國命運的道路。

這條道路,白求恩并不陌生。從為蒙特利爾的貧窮病人奔走,到在西班牙反法西斯戰場前線救死扶傷,他一直在尋找。

早在起身赴華前,白求恩就在埃德加?斯諾的《紅星照耀中國》中讀過關于延安的記述。經歷40天的艱難行程來到延安后,眼前的景象與在漢口看到的混亂與昏庸不同,讓他感到喜悅與興奮——“在延安,我見到了一個嶄新的中國。街上一片蓬勃的氣象,來來往往的人們,好像都知道自己是為什么目的而奔忙。”抗日軍政大學注重實踐的教學方法,以及抗大學生的樂觀主義精神和愛國熱情,讓白求恩尤為觸動,他在加拿大著名的《號角日報》發表的《窯洞大學:中國解放者的基地》一文中以飽滿的激情描述了這里的一切,并指出,官兵一致互敬互愛,他們必將成為無堅不摧、引領中國走向勝利的巨大力量!

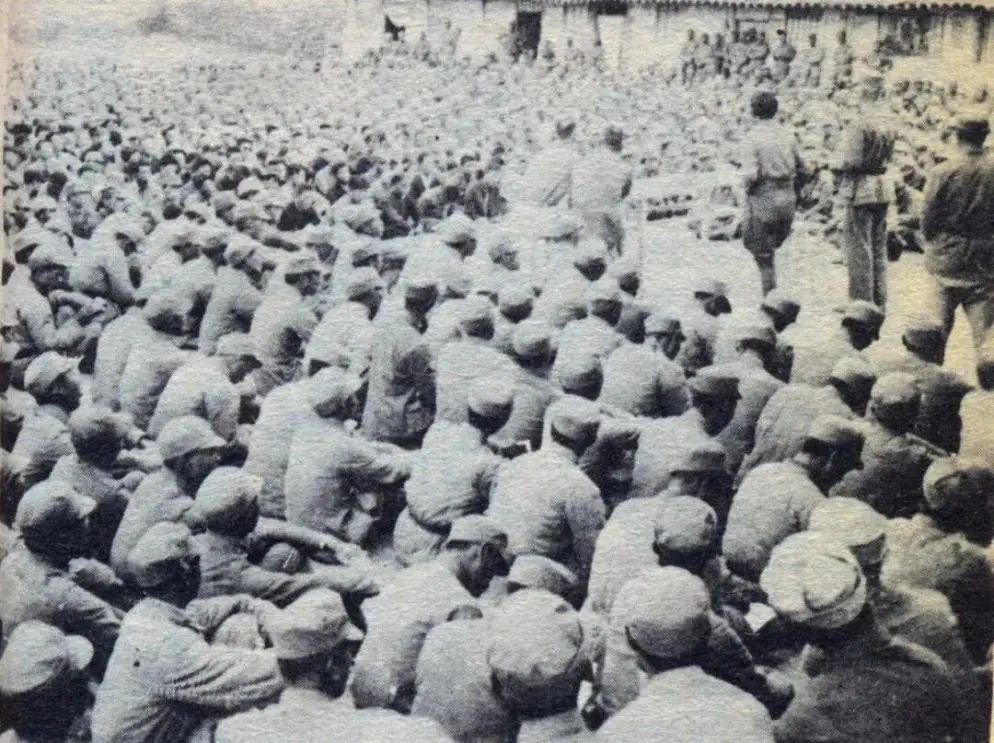

白求恩拍攝的延安開會場景。

現在,他更加確信,這里是他新的戰場,也是他們共同的戰場。

后來,白求恩滿懷信心地寫道:“延安是未來中國的縮影,年輕而熱切,勇敢而活潑。”他堅信,中國共產黨和延安是中國的希望和未來。

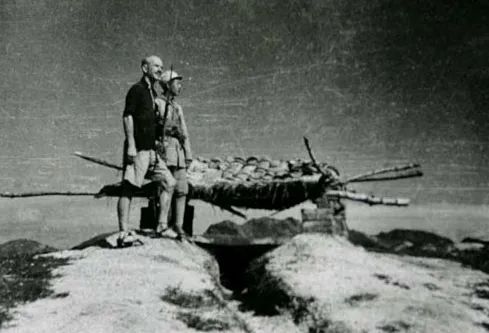

白求恩在前線與八路軍哨兵在一起。

(二)

他也許會回想起,那些穿著灰布軍裝的八路軍戰士們。

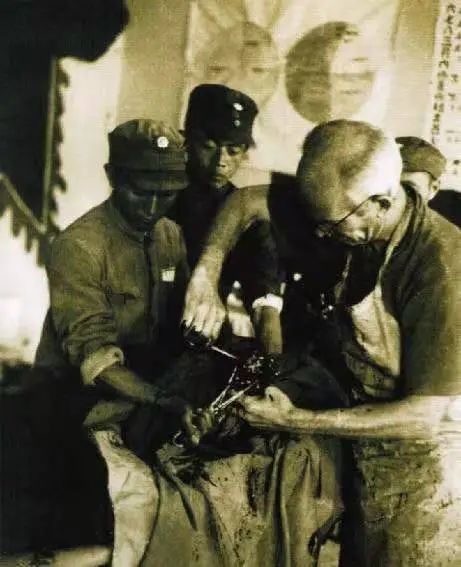

“越靠前,搶救越及時!”1939年4月,齊會戰斗打響。白求恩將流動醫院設在離火線只有3.5公里的溫家屯村邊的小廟里。激戰中,炮彈在四周爆炸,震得瓦片簌簌落下,白求恩冷靜地為一二〇師七一六團三連連長徐志杰進行手術。

徐連長腹部中彈,10多厘米長的傷口處露出沾滿泥土的腸子。“真不可思議,我們的青年指揮員所能忍受的痛苦,在科學上是無法找到解釋的。一定要救活這位英雄。”白求恩迅速用鹽水沖洗了腸上的泥垢,一處處縫合——整整十處裂隙和穿孔。

這個重傷員從昏迷中醒來,問的第一句話是:“戰斗……打贏了嗎?”

術后,白求恩把牛乳留給徐連長,把別人送來的梨子削好放在傷員枕邊。僅僅過了幾天,徐連長就掙扎著要下床,急著回前線。部隊轉移時,白求恩堅持用擔架抬著徐連長同行。臨別時,這個戰場硬漢抱住白求恩灑下熱淚:“白大夫,我以后只有多殺幾個敵人來報答你!”

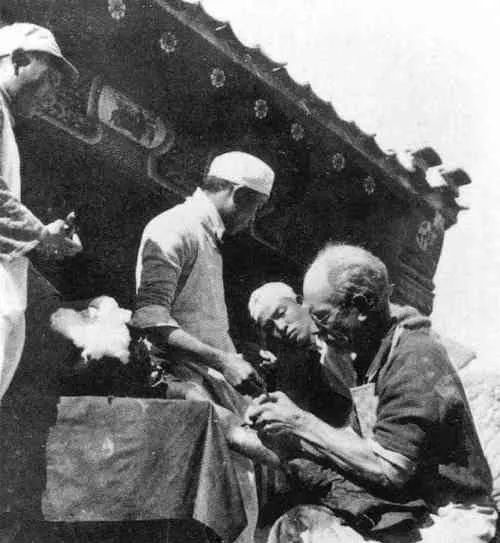

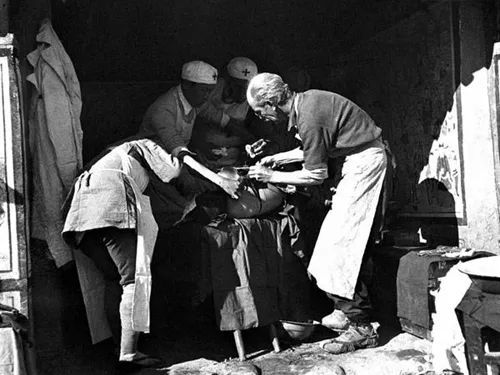

白求恩在前線戰地醫院為傷員做手術。

在與八路軍將士朝夕相處的日子里,白求恩深切感受到這支軍隊的與眾不同。他記載道:“八路軍無論走到哪里,都在群眾中留下深刻的印象。這是一支真正的‘人民軍隊’,幾乎全部都由農民和工人組成,他們的軍隊同人民永不分離。”

白求恩記得:一次縣委緊急會議結束后,大家返回戰場。無垠的夜空中,千萬顆繁星輝映著屋宇殘墻上的幾個大字:“除了戰斗,我們沒有生存之路!”

白求恩看到:山崗間,兒童拿著紅纓槍放哨;村口處,群眾簞食壺漿慰勞傷員,他對翻譯感慨:“最后的勝利屬于中國!”他深知,正是這種與人民的血肉聯系,使八路軍能夠在極端困難的條件下堅持抗戰,成為中華民族不屈的脊梁。

白求恩在模范醫院為學員示范手術。

“這些戰士用生命踐行著最崇高的理想。而我們所能做的,就是不讓任何一個本可救活的生命從手中消逝。”在模范醫院的落成典禮會上,他動情演講:“傷員們為我們打仗,我們也必須替他們打仗——我們要打倒的敵人就是‘死亡’。因為他們打仗,不僅是為了挽救今日的中國,而且為了實現明天的偉大、自由、沒有階級的新中國……”

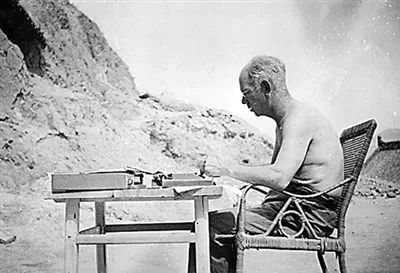

白求恩冒著酷暑為培訓八路軍醫務人員編寫教材。

所以他會在汽燈下連續工作,雙眼布滿血絲。在廣靈公路伏擊戰中,他在40個小時里為71名傷員做了手術;在冀中抗日前線,他4個月行程750余公里,進行戰地手術315次……

所以有時他會那么著急,對醫護人員近乎偏執的嚴苛,對傷員則是無微不至的關心。他發現護士換藥手法粗糙使傷員痛楚時,會嚴厲地批評:“傷口是肉,不是樹皮,懂嗎?你為什么不可以動作輕一點兒!”并俯下身親自為傷員治療。

所以他婉拒了每月一百元的特殊津貼,在日記中將心聲流露:“我沒有錢,也不需要錢,可是我萬分幸運能夠來到這些人中間,和他們一起工作。對于他們,共產主義是一種生活方式,而不是說一套或想一套。”

因為在這些普通的中國士兵身上,他找到了醫學事業崇高的歸宿。

白求恩率醫療隊東渡黃河奔赴晉察冀抗日根據地。

(三)

他也許會回想起,那些質樸的中國農民。

1938年2月,趕赴延安途中,白求恩在陜西、河南、山西等地輾轉迂回,九死一生,他將這段經歷寫成《過黃河》發表在美國《戰斗》雜志,真實描寫戰地的慘境和苦難中不屈的中國人。黃河九曲,奔騰向前,百折不撓,盡管腥風血雨、山河破碎,但中國人從來沒有失去抗日救國的決心。

白求恩為之動容。一次,一名股骨骨折的傷員須做離斷術,急需輸血。白求恩卷起袖子:“我是O型,萬能輸血者,這次輸我的。”有人擔心他的身體,勸他考慮,但白求恩嚴肅地說:“前方將士為了國家民族,可以流血犧牲,我在后方工作,拿出一點點血,有什么不應該的呢?”

讓他感動的是,第二天,當地村民排起了長隊——老農、婦女、青年,都要為八路軍傷員獻血。一支志愿輸血隊就這樣成立了。

1939年10月,白求恩在給重傷員輸血。白求恩國際和平醫院供圖

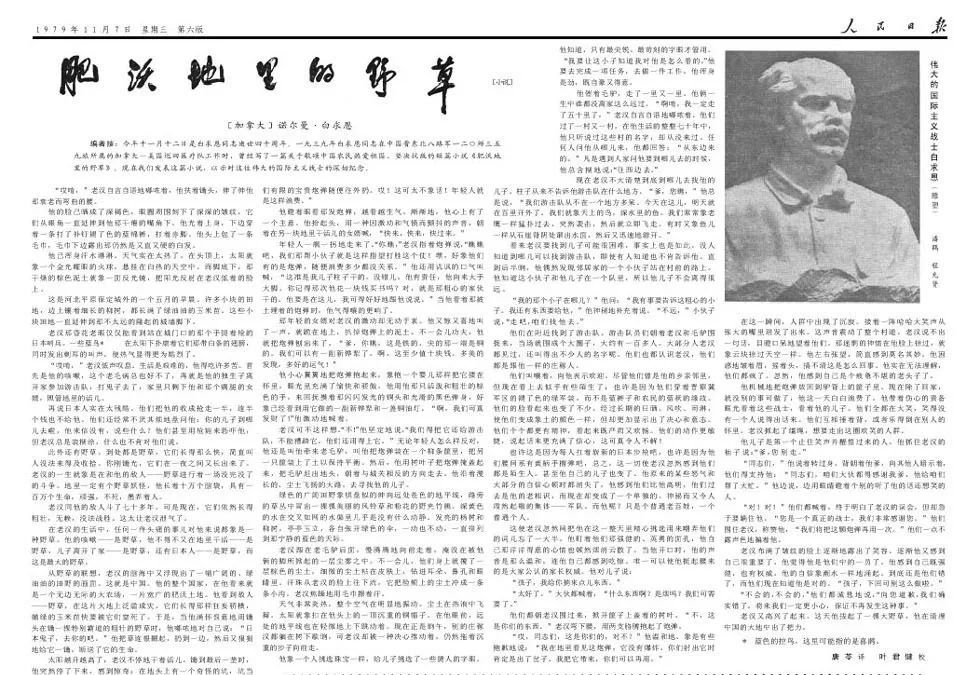

來華的674個日夜里,白求恩用一雙藍色的眼睛,觀察著中國農民質樸而堅韌的家國情懷。他在晉察冀邊區工作的間隙,創作了一篇講述中國農民抗戰的小說《啞彈》,1939年7月在加拿大《號角日報》首發,同年8月發表于美國的《進步周刊》,讓世界另一端的人們,知道中國軍民的精神,為中國戰場爭取更多援助。

1979年11月7日,在白求恩逝世40周年之際,《人民日報》第六版以《肥沃地里的野草》為題刊載了小說《啞彈》,作為對這位偉大的國際主義戰士的深切紀念。

在晉察冀邊區,白求恩看到了完全不同的景象:中國共產黨通過減租減息,緩解貧富兩極分化,團結一切可以團結的力量;通過民主選舉,讓普通百姓有了說話的權利;通過發展生產,讓家家戶戶的鍋里有了糧食。這些實實在在的變化,讓白求恩深刻理解了為什么農民會把中國共產黨當作自己的親人。

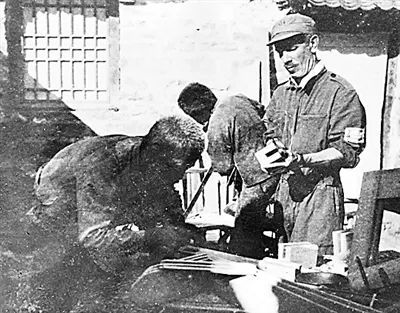

白求恩和木工一起制作醫療器械。

從蒙特利爾的貧民區到中國的黃土高原,他創辦模范醫院、編寫醫療手冊、培訓醫生和護士,這一切都是為了一個目標:讓科學的醫療惠及每一個普通人。這是白求恩青年時就根植于心中的理想,他帶著它來到中國。他之所以選擇中國共產黨,正是因為在他看來,只有這個黨,是將這些普通人的利益真正置于中心。

“在這里我找到了最富于人性的同志們。”白求恩在日記中寫道,“他們受過無窮的苦難,可是依舊保持著他們的耐性、樂觀精神和靜謐的智慧。我已經愛上他們了,我知道他們也愛我。”

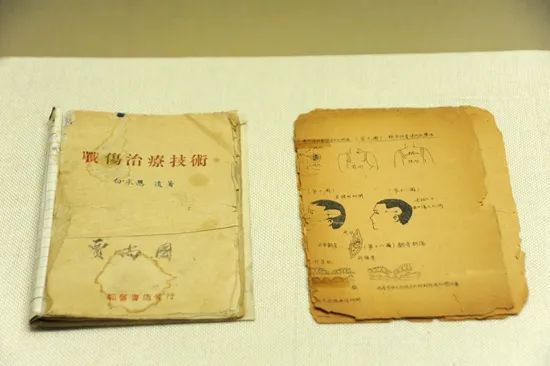

白求恩所著《戰傷治療技術》小冊子描述了十種戰傷治療的處置方法。

現在,當他生命垂危時,黃石口村的村民整夜守候在院墻外,拿著雞蛋、紅棗,爭著要為他輸血。這些曾經陌生的中國農民,如今也把他當作自己的親人。

1939年10月,八路軍在河北淶源縣孫家莊附近進行戰斗,白求恩的醫療站設在離火線很近的小廟里,炮聲隆隆,氣氛十分緊張,穿著草鞋的白求恩大夫依舊沉著地為傷員進行手術。

天快亮了,白求恩的呼吸越來越微弱。

他恍惚間又回到了晉察冀軍區衛生學校開學典禮那天,學員們熱情昂揚的臉龐在眼前閃現;又回到唐縣那個編寫培訓教材的夏天,窗外蟬鳴不絕于耳……

生命之燭搖曳。在神志最終離去的瞬間,他或許在心底默念他寫給晉察冀軍區司令員兼政委聶榮臻的遺書中的那句話:“在中國的兩年是我一生中最有意義、最幸福的時日。我唯一的遺憾是不能再做更多的貢獻。”

編輯:瞿凱俠