來源:中國少年報(bào)2025-08-26

今年是中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年。為牢記歷史、勿忘國恥,珍惜來之不易的和平,同時(shí)激勵(lì)廣大少年兒童傳承和弘揚(yáng)偉大的抗戰(zhàn)精神,賡續(xù)紅色血脈,激揚(yáng)時(shí)代新風(fēng),中國少年報(bào)和中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館合作,推出"學(xué)抗戰(zhàn)精神,做先鋒少年"系列故事。首期,給大家分享三個(gè)故事。

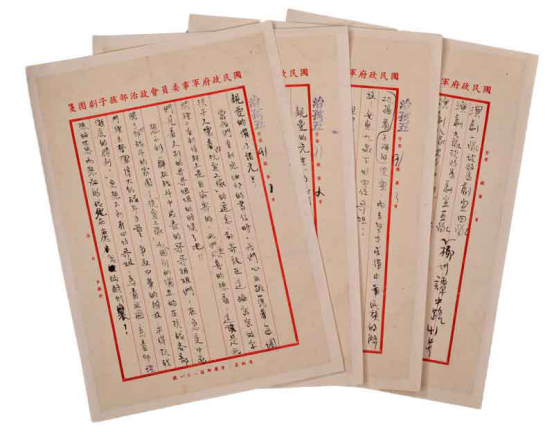

第一個(gè)故事:孩子劇團(tuán)的一封信

用所能出的力量爭取中華民族的解放

親愛的懼、乃(鼐)諸先生:

當(dāng)我們看到您油印的書信時(shí),我們心在跳蕩著,每個(gè)孩子久懷著對(duì)“抗宣二隊(duì)”的遙念,都寄托在這擠密密的字間里。看到信制上是自渝寄的,我們更歡喜的想著,這該是我們見著久別的哥哥姐姐的時(shí)候了吧!?

想不到一群在戰(zhàn)斗中成長的哥哥姐姐們,在急變中離開了他那戰(zhàn)斗的家園——“抗宣二隊(duì)”,而個(gè)別的獨(dú)立的在抗戰(zhàn)各部門里去發(fā)揮偉大的戰(zhàn)斗力量,爭取中華的解放,求得抗戰(zhàn)徹底的勝利! 更想不到有四位哥姐,為著祖國,為著那理想的世界而悲壯的戰(zhàn)死在魔鬼的酷刑里!

親愛的先生:當(dāng)我們看到這用鮮血寫成的書信時(shí),我們一樣的感到哀愁、憤恨和悲痛!我們只有繼承四位哥姐們的不屈不撓的戰(zhàn)斗精神,來負(fù)起他們卸下的重任!親愛的先生:請您相信我們,我們要用孩子們所能出的力量,去爭取中華民族的解放,來紀(jì)念死于魔口下的四位哥姐們!

只有不斷的在艱苦環(huán)境中去奮斗,才能保證我們不斷的進(jìn)步,才能保證那理想世界的實(shí)踐!因此,我們不論在任何環(huán)境里,只要想到四位哥姐的犧牲和哥姐們的英勇戰(zhàn)斗的精神,在諸位先生們、哥姐們的領(lǐng)導(dǎo)下,正確的把握著現(xiàn)實(shí),而去努力求得中華民族的解放,安慰九泉下的四位哥姐!

親愛的先生:請您原諒,我們的生活時(shí)時(shí)在動(dòng)蕩中,許多先生的信件,都不能馬上回,所以這封信也是被拖延到現(xiàn)在。何先生,您能原諒我們嗎?

我們的工作、生活學(xué)習(xí)各方面容后再為詳告。

此致

民族解放的敬禮!

孩子劇團(tuán)的朋友們啟

請代慰問在戰(zhàn)斗中的戰(zhàn)士們!

這是一封1941年孩子劇團(tuán)為悼念抗宣二隊(duì)犧牲隊(duì)員,寫給抗宣二隊(duì)隊(duì)長何懼、副隊(duì)長謝鼐的信,現(xiàn)藏于中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館。民族危亡時(shí)刻,全中國人民,無論是白發(fā)蒼蒼的老者,還是年幼的孩童,同仇敵愾,一致抗日。孩子劇團(tuán)的成員年齡雖小,抗日的決心和意志卻不輸成人。他們把劇團(tuán)和宣傳隊(duì)看作自己的家園,用文藝做武器,動(dòng)員群眾,支持抗戰(zhàn)。

1938年1月,在以國共合作為核心的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線推動(dòng)下,國民政府軍事委員會(huì)成立政治部,周恩來任副部長。4月,成立以郭沫若為廳長的第三廳,主管抗日宣傳動(dòng)員工作,著手收編、組建抗日宣傳團(tuán)體。8月,在武昌曇花林宣布成立10個(gè)抗敵演劇隊(duì)、4個(gè)抗敵宣傳隊(duì)和1個(gè)孩子劇團(tuán)。

抗宣二隊(duì)主要在第三戰(zhàn)區(qū)開展宣傳活動(dòng)。他們從武漢出發(fā),經(jīng)長沙到南昌,通過演出、辦報(bào)、演講、對(duì)敵宣傳等方式宣傳抗日,足跡遍及5個(gè)省、23個(gè)縣、47個(gè)鎮(zhèn)、近200個(gè)農(nóng)村,行程達(dá)一萬余里。1940年年底,在國民黨“第二次反共高潮”的影響下,中共黨員和進(jìn)步人士不得不離隊(duì),1941年抗宣二隊(duì)被迫改編,實(shí)際上被解散。

孩子劇團(tuán)成立于1937年9月,隸屬于上海文化界救亡協(xié)會(huì),由淞滬抗戰(zhàn)時(shí)自發(fā)在難民收容所進(jìn)行抗日宣傳的中小學(xué)生組成,共產(chǎn)黨員吳新稼為干事長(后改為團(tuán)長)。1937年11月上海淪陷,吳新稼率領(lǐng)劇團(tuán)22人(8~16歲)離開上海,經(jīng)南通、徐州、鄭州,于1938年1月抵達(dá)武漢。1938年4月,孩子劇團(tuán)被政治部收編。1939年1月劇團(tuán)遷往重慶,分兩隊(duì)到四川各地農(nóng)村集鎮(zhèn)進(jìn)行抗日宣傳,并派出工作隊(duì)幫助中小學(xué)校及兒童保育院排練戲劇歌詠和組織演出。同年9月,共產(chǎn)黨員林犁田(許翰如)接替吳新稼,任團(tuán)長。

1941年皖南事變后,國民黨當(dāng)局為加強(qiáng)對(duì)劇團(tuán)的控制,三次下令將孩子劇團(tuán)調(diào)歸重慶市衛(wèi)戍司令部管轄,強(qiáng)行改組并撤換劇團(tuán)原有各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部。在周恩來、鄧穎超等的關(guān)心愛護(hù)下,一部分團(tuán)員被送往解放區(qū)。

孩子劇團(tuán)得知抗宣二隊(duì)四位哥姐在第二次反共高潮中犧牲,于是給二隊(duì)隊(duì)長何懼、副隊(duì)長謝寫了開篇那封信。

那封信表達(dá)了孩子劇團(tuán)向抗宣二隊(duì)英勇犧牲的同志的哀悼和敬意,同時(shí)也表現(xiàn)了不畏殘酷、抗戰(zhàn)到底的決心。2009年,何懼之女何碧、謝鼐之子謝慶把這封書信捐贈(zèng)給了中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館。

(要秋霞 中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館)

第二個(gè)故事:一位戰(zhàn)地記者鏡頭下的抗戰(zhàn)

血戰(zhàn)盧溝橋

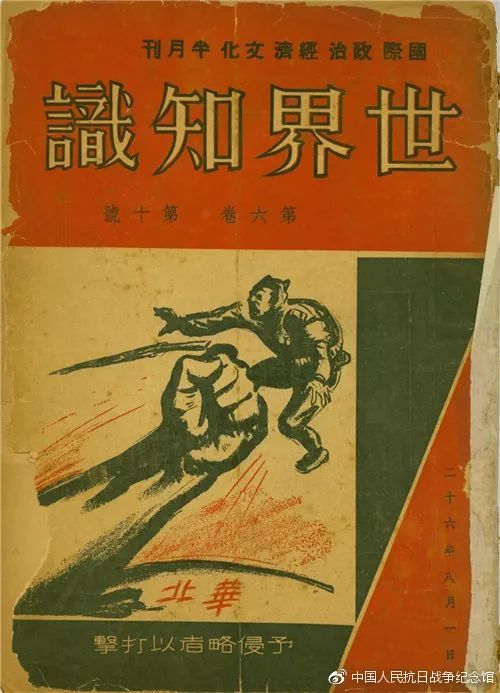

這是一本1937年8月1日世界知識(shí)社發(fā)行的《世界知識(shí)》第6卷第10號(hào),其中刊載了盧溝橋事變爆發(fā)后戰(zhàn)地記者方大曾采訪第二十九軍前線陣地所撰寫的著名長篇通訊——《盧溝橋抗戰(zhàn)記》。

1937年7月7日,日軍發(fā)動(dòng)七七事變,中國全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)。方大曾任中外新聞學(xué)社攝影記者及《大公報(bào)》戰(zhàn)地特派員,在事變爆發(fā)后的第三天,即前往盧溝橋前線采訪,寫出第一篇報(bào)道盧溝橋事變的新聞通訊《盧溝橋抗戰(zhàn)記》,并配以照片發(fā)表。方大曾在文中寫道:

“記者在宛平縣工作畢,即登盧溝橋西行,我軍此時(shí)已在橋之西端,橋頭滿堆沙袋。守軍盤問我,我說是從北平來的,他們很興奮。又問我:日本兵撤退了沒有?我即據(jù)實(shí)告以并未撤退,且正在增援中。聽了這消息之后,兵士們都感覺極憤恨。”

“我站在盧溝橋上瀏覽過一幅開朗的美景,令人眷戀,北面正浮起一片遼闊的白云,襯托著永定河岸的原野,偉大的盧溝橋也許將成為偉大的民族解放戰(zhàn)爭的發(fā)祥地了!”

“也許這篇通信到讀者目中時(shí)更嚴(yán)重的局勢又已展開著了,因?yàn)槲覍?shí)在沒有法子相信,同時(shí)全中國的民眾也都沒有法子相信:這次事件又和過去一樣造成萬分恥辱的結(jié)果。假若忠勇抗戰(zhàn)的二十九軍從北平撤退了,而這樣大量的日軍被容許長駐在華北,那么華北不是就等于偽滿和冀東一樣了嗎?”

方大曾在《盧溝橋抗戰(zhàn)記》中預(yù)言:偉大的盧溝橋也許將成為偉大的民族解放戰(zhàn)爭的發(fā)祥地。

這篇報(bào)道被中外媒體廣泛采用,成為世界詳細(xì)了解中國全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)的第一手資料,方大曾也成為報(bào)道盧溝橋事變的第一位中國新聞?dòng)浾摺?/p>

方大曾,原名方德曾,筆名小方,抗戰(zhàn)時(shí)期杰出的戰(zhàn)地記者,也是許多歐美報(bào)刊的供稿人。其作品大多反映當(dāng)時(shí)的民風(fēng)民俗、戰(zhàn)事及社會(huì)變遷,在當(dāng)時(shí)與范長江、徐盈等同負(fù)盛名,被后輩稱為中國的羅伯特·卡帕。九一八事變后國難當(dāng)頭,方大曾以相機(jī)和文字為武器,為抗日救亡而奔走,留下了很多反映抗日題材的攝影作品,如《日軍炮火下的宛平城》《奮勇殺敵的二十九軍》等。1936年綏遠(yuǎn)抗戰(zhàn)爆發(fā)時(shí),方大曾到前線采訪,活動(dòng)于長城內(nèi)外,從那時(shí)起,他以“小方”署名報(bào)道前線戰(zhàn)事。

這篇記者親歷的文章,在第一時(shí)間,向讀者詳述了戰(zhàn)事的輪廓和親眼所見,與評(píng)論相得益彰,生動(dòng)準(zhǔn)確,是極其珍貴的歷史資料,為抗日戰(zhàn)爭史,特別是七七事變的研究,提供了寶貴的佐證。

(桂星星 ? ?中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館)

第三個(gè)故事:宋鐵巖日記

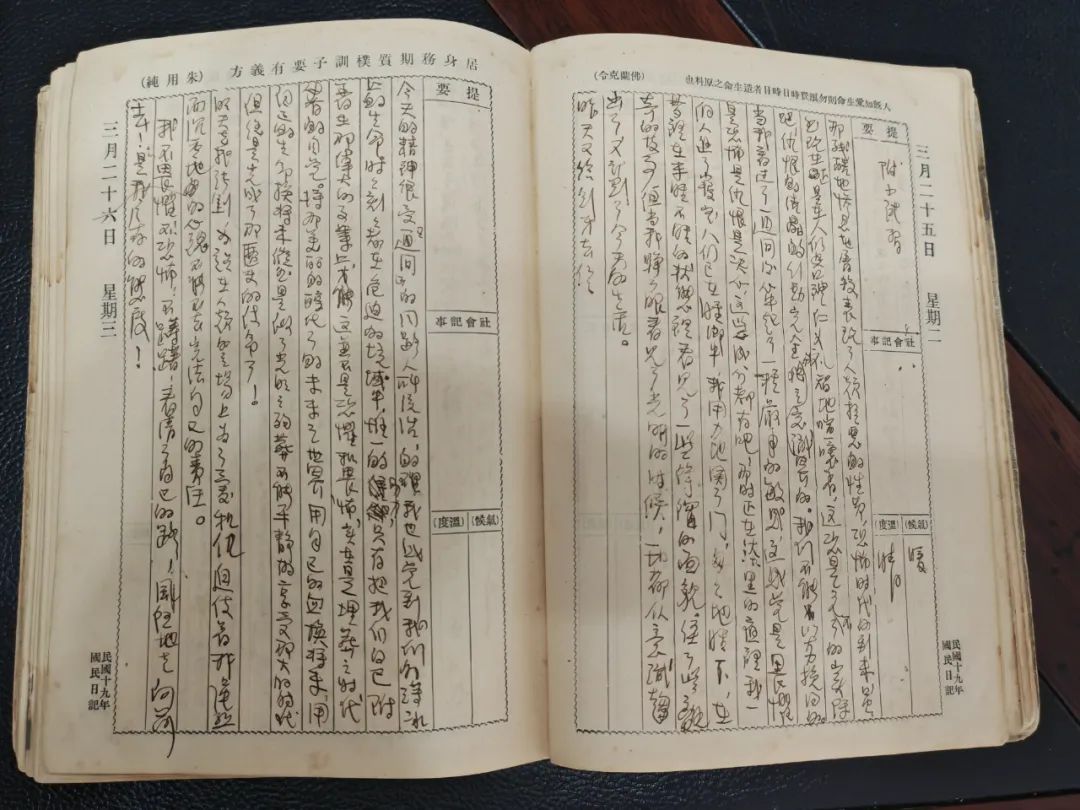

“把我們自己附著在那偉大的事業(yè)上”

我也感覺到我們?nèi)绫”系纳瑫r(shí)時(shí)刻刻都在威迫的境域中,唯一的助力只有把我們自己附著在那偉大的事業(yè)上,這并不是恐懼和畏怖,實(shí)在是埋葬之時(shí)代必有的自覺。將那美麗的醇化了未來之世界用自己的血換將來,用自己的生命換將來,縱然是做了光明的殉葬不能平靜的享受那大的時(shí)代。但總是完成了那歷史的使命了!

——選自宋鐵巖日記

1930年3月26日,在長春省立第二師范學(xué)校學(xué)習(xí)的宋鐵巖用流利的鋼筆行書,在日記中寫下了這段話。此后,為了那“偉大的事業(yè)”,宋鐵巖獻(xiàn)出了自己的一生。

宋鐵巖(1909—1937),原名孫肅先,字曉天,1909年出生于吉林永吉縣大綏河區(qū)前蒐登河村。1925年考入吉林省立第一師范學(xué)校,1928年又升入長春省立第二師范學(xué)校理科班進(jìn)修。在學(xué)校中共地下組織的影響下,他開始積極參加革命活動(dòng),向?qū)W生介紹進(jìn)步書刊。1928年10月參與組織領(lǐng)導(dǎo)了以長春二師為骨干的兩千多名學(xué)生游行示威,反對(duì)日本帝國主義修建吉會(huì)鐵路,取得了勝利。

1931年春,宋鐵巖考入孫中山于北平創(chuàng)立的中國大學(xué),還被選為校學(xué)生會(huì)主席和北平市大學(xué)學(xué)生聯(lián)合會(huì)理事,不久加入中國共產(chǎn)黨。九一八事變后,懷著對(duì)家鄉(xiāng)淪陷的悲憤心情和對(duì)日本侵略者的無比仇恨,他組織學(xué)生走向街頭,參加反日集會(huì)。12月,他作為北平學(xué)生請?jiān)复韴F(tuán)負(fù)責(zé)人,乘火車奔赴南京請?jiān)福粲跬V箖?nèi)戰(zhàn),一致抗日。

1932年,為了加強(qiáng)對(duì)東北抗日斗爭的領(lǐng)導(dǎo),北平黨組織派遣宋鐵巖等人回東北發(fā)展組織,建立抗日武裝。為了擴(kuò)大抗日武裝的力量,宋鐵巖隱瞞身份,混入偽鐵道警備第五旅十四團(tuán)迫擊炮連當(dāng)兵。在偽軍連隊(duì)中建立了秘密黨支部,深入宣傳抗日思想。當(dāng)年的端午節(jié),偽迫擊炮連武裝起義,抗日隊(duì)伍不僅多了110多名官兵,還收獲了一門迫擊炮,110多支步槍,隨即編入楊靖宇領(lǐng)導(dǎo)的中國工農(nóng)紅軍第三十二軍南滿游擊總隊(duì),為壯大黨領(lǐng)導(dǎo)下的抗日武裝作出了突出貢獻(xiàn)。

1933年9月,成立東北人民革命軍第一軍獨(dú)立師,宋鐵巖改任獨(dú)立師政治部主任。1934年11月,任東北人民革命第一軍政治部主任,隨部轉(zhuǎn)戰(zhàn)在臨江、柳河等地。1936年初,楊靖宇和宋鐵巖等率第一軍主力向本溪、鳳城、寬甸挺進(jìn),在本溪、鳳城、賽馬集梨樹甸子設(shè)下埋伏,一舉擊垮了尾隨其后的東邊道“討伐”司令邵本良部。1936年7月,東北人民革命軍第一軍改編為東北抗日聯(lián)軍第一軍,宋鐵巖繼任軍政治部主任。宋鐵巖等率領(lǐng)抗日聯(lián)軍第一軍一師主力進(jìn)行西征,由于旅途勞累,他的肺病日益加重。1937年2月11日,宋鐵巖正和部隊(duì)在本溪密營休整,突遭日偽軍包圍,為掩護(hù)戰(zhàn)友突圍不幸中彈犧牲,時(shí)年28歲。

直至1948年,家人才得知他犧牲的消息。宋鐵巖的孫女孫曉紅后來回憶道,奶奶說1933年24歲的宋鐵巖最后一次離家,他把自己的《前進(jìn)》詩集以及日記留給了妻子。“孩子念完書,一定不能給鬼子干事。”他對(duì)妻子這樣說。“啥時(shí)候回來?”妻子問他。他搖搖頭:“20年、30年不一定,回不回來不一定,不趕走日本人,我就不回來。”在那天的日記中,宋鐵巖寫道:“快走快走莫回頭,英雄氣短,兒女情長……”

宋鐵巖用生命實(shí)現(xiàn)了自己“不趕走日本人就不回家”的錚錚誓言。

(陳亮 ? ?中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館)

編輯:瞿凱俠