來源:未來網2025-08-27

編者的話:今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。

今年7月7日,在百團大戰紀念館,習近平總書記對前來參觀的青少年學生和紀念館工作人員深情地說:“廣大青少年生逢其時,要賡續紅色血脈,樹立強國有我的遠大志向,做堂堂正正、光榮自豪的中國人,勇擔民族復興的時代大任。”

歷史的車輪滾滾向前,偉大抗戰精神如同不滅的星火,照亮億萬少年兒童成長之路。即日起,中國少年報·未來網以“我家的抗戰先輩”為主題,推出全媒體報道,邀請抗戰英烈、英模等的后代來講述、追憶在那段崢嶸歲月中先輩們為民族獨立、人民解放拋頭顱、灑熱血,抗日救亡的英勇事跡,引領廣大少年兒童傳承弘揚偉大抗戰精神,爭做愛黨愛國、勤奮好學、全面發展的新時代好少年。

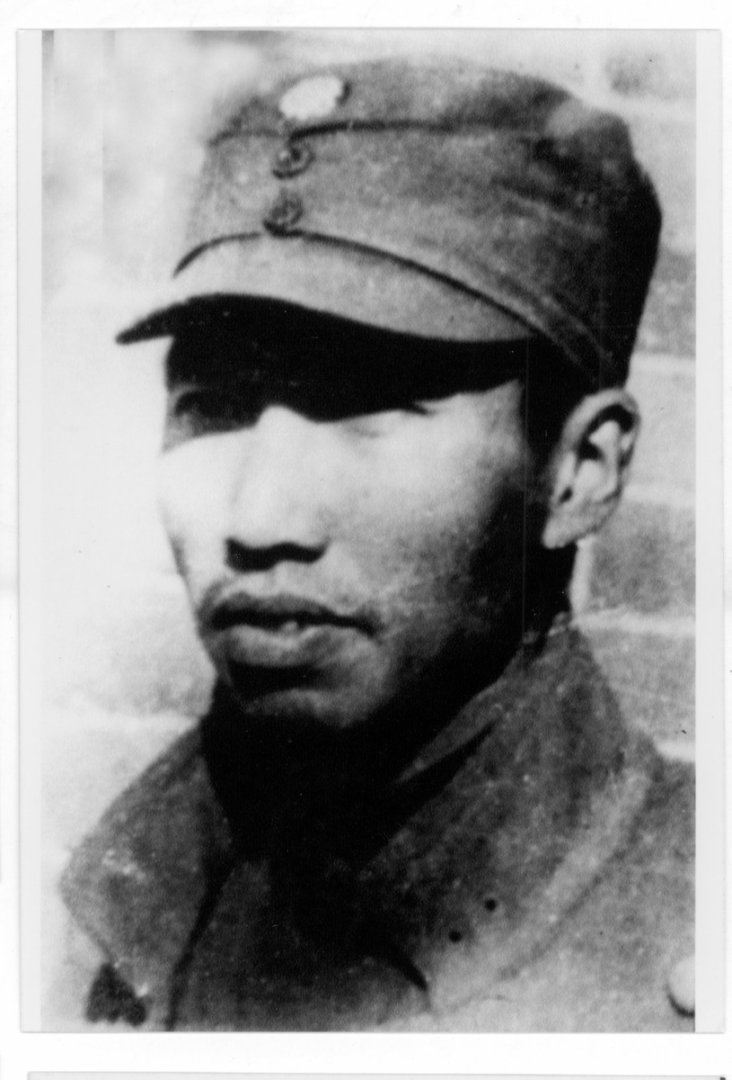

左權(1905-1942),字孳麟,號叔仁,原名左紀權。出生于湖南省醴陵縣。黃埔軍校一期學員,中國無產階級革命家、軍事家,中國工農紅軍和八路軍高級將領,八路軍參謀工作的奠基人,是抗戰期間八路軍犧牲的最高將領。

“在被日寇占領的區域內,日本人大肆屠殺,奸淫擄掠,燒房子……日寇不僅要亡我之國,并要滅我之種,亡國滅種慘禍,已臨到每一個中國人民的頭上……整個華北的民眾,對我軍極表好感。他們都喚著‘八路軍是我們的救星’。我們也決心與華北人民共甘苦、共生死,不管敵人怎樣進攻,我們準備不回到黃河南岸來。”1937年12月3日,左權將軍在寫給母親的家書中痛陳日寇暴行,字里行間滿是對侵略者的憤慨、對民族危亡的憂思,更直抒著以身許國、守護百姓的堅定決心。

這位中國工農紅軍和八路軍高級指揮員、著名軍事家,將短暫而壯烈的一生,盡數奉獻給了祖國的解放事業、民族的獨立征程。在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,左權將軍的外孫沙峰接受未來網記者采訪時,緩緩追溯起外祖父投身革命洪流、奔赴抗日戰場的崢嶸歲月,也訴說著鐵血將軍外表下,他對家人、對百姓的柔軟溫情。

鐵血鑄英魂

我的外祖父左權,1905年出生于湖南醴陵一個貧苦農家。他自幼勤奮好學,在進步思想的熏陶下心懷報國之志,毅然投身革命。1925年,外祖父加入中國共產黨,后赴蘇聯學習軍事理論。1930年回國后,他到中央蘇區工作,參加反“圍剿”作戰等諸多革命工作,為革命事業積累了豐富經驗。

1937年“七七事變”后,抗日戰爭全面爆發。在八路軍中擔任副參謀長、前方總部參謀長的外祖父協助朱德、彭德懷兩位將軍,指揮軍隊開赴華北抗日前線,開展敵后游擊戰爭。那時,日軍的“掃蕩”十分殘酷,但外祖父憑借出色的軍事才能,一次次粉碎敵人的進攻,威震敵后。

百團大戰是抗日戰爭相持階段八路軍在華北地區發動的一次規模最大、持續時間最長的戰役。1940年8月至12月,外祖父協助彭德懷指揮了百團大戰,在華北地區向日偽軍發動了空前規模的進攻作戰,粉碎了敵人的“囚籠”政策,給侵華日軍以沉重打擊,大大鼓舞了中國人民的抗日斗志。

1941年11月,日軍向八路軍黃崖洞兵工廠進攻。這座兵工廠是八路軍最早的兵工基地,外祖父深知責任重大。在黃崖洞保衛戰中,外祖父指揮八路軍總部特務團奮勇抗擊,歷經八個晝夜,以敵我傷亡6:1的較小代價,取得戰斗勝利,被中央軍委稱為“反‘掃蕩’的模范戰斗”。

1942年5月,日軍對太行抗日根據地發動“大掃蕩”,八路軍總部、北方局機關被敵包圍在遼縣麻田附近十字嶺一線。外祖父負責掩護中共中央北方局和八路軍總部等機關突圍轉移,他命令警衛部隊全力保護彭德懷先行突圍,自己卻冒著槍林彈雨,堅持指揮機關人員轉移。

這時,大部分隊伍還滯留在十字嶺南山坡上,處在敵人飛機轟炸掃射和地面炮火的封鎖之中。外祖父只身站在山坡高處,揮著雙臂指揮,讓戰友們臥倒小心炮彈。大家伴隨著他的喊聲沖向安全地帶,外祖父卻不幸被彈片擊中頭部,壯烈犧牲,年僅37歲。

最后一封家書

“左權”這個名字作為將軍,是剛硬的。在戰場上他是英勇無畏的鐵血將領;這個名字作為親人,又是柔軟的。他會在戰斗之余,騎馬十里地,去接回剛生產的妻子和剛出世的女兒,也會在一封封家書里深情流露對妻女的情意繾綣。

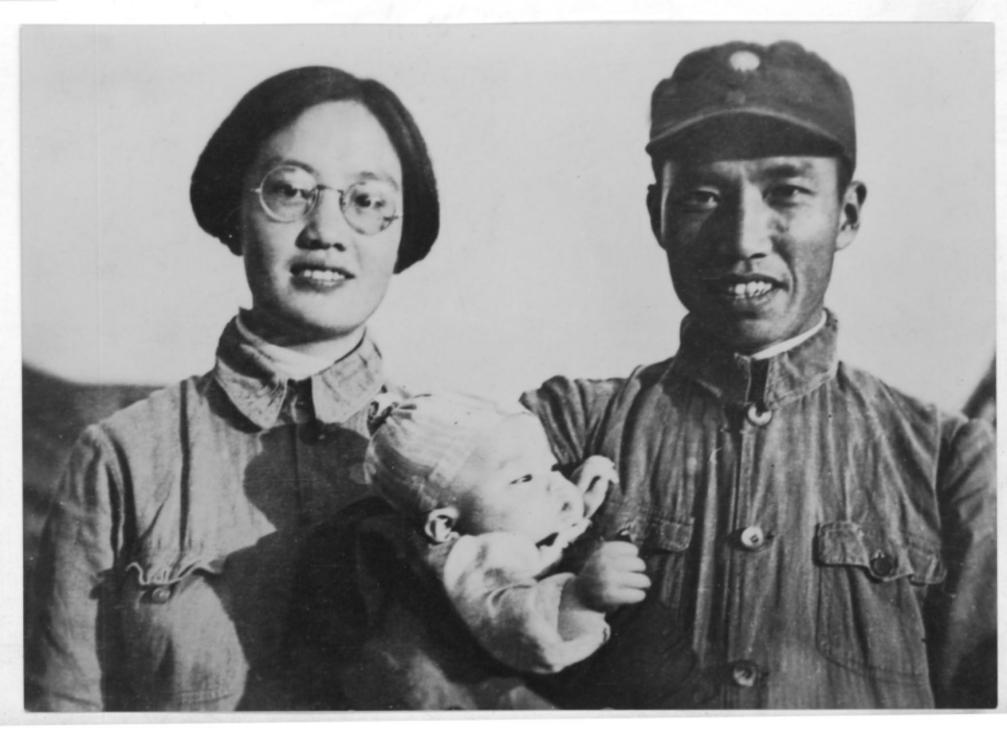

左權將軍和妻女

1939年4月,我的外祖父與外祖母劉志蘭結婚。一年后,我的母親左太北出生。因前方戰事吃緊,外祖父為能專心籌劃“百團大戰”和“反掃蕩”,同時也為了妻女能在安定的環境中生活、學習,遂將妻子和出生不足百天的女兒送到延安。從此,天各一方,家書傳信。

我的母親在成長過程中,對父親左權的印象最初十分模糊。直到1982年,外祖母將十一封家書交給她,她才真正感受到父愛的溫度。這些家書中,外祖父對妻女的思念之情溢于言表,他會用“小可愛”“小天使”等親昵的稱呼來描述女兒,字里行間滿是對妻女的牽掛。他會跟外祖母說分離的日子有多難熬,會憧憬戰爭結束后一家團聚的場景,那些文字不像出自鐵血將軍之手,倒像個普通丈夫、尋常父親在訴說家常。

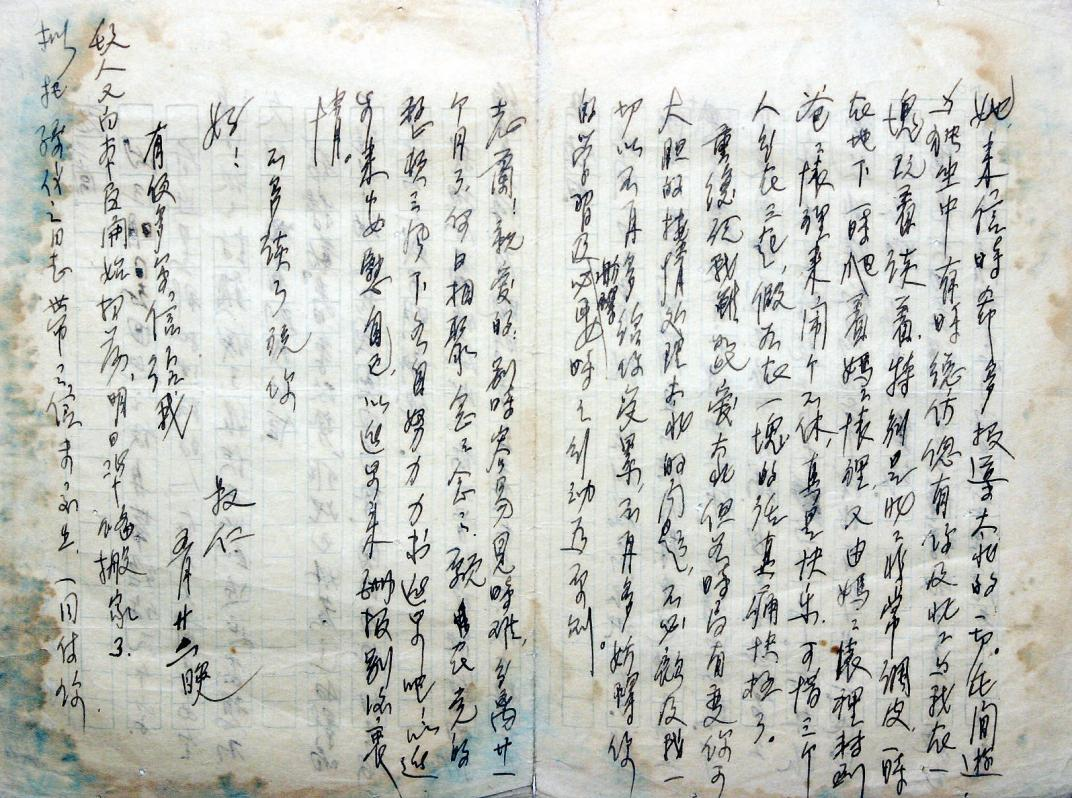

最讓我們揪心的是最后一封,寫于1942年5月22日晚。信里,外祖父先跟外祖母分析當時的國際形勢和戰局,說著又想起了團聚的場景:“在閑游與獨坐中,有時總仿佛有你及北北與我在一塊玩著、談著。特別是北北非常調皮,一時在地下,一時爬著媽媽懷里,又由媽媽懷里轉到爸爸懷里來,鬧個不休,真是快樂……”可筆鋒一轉,他又狠心寫下:“我雖如此愛太北,但如時局有變,你可大膽的按情處理太北的問題,不必顧及我……”信的末尾那四個“念”字,看得令人眼眶發緊:“志蘭,親愛的,別時容易見時難,分離廿一個月了,何日相聚?念,念,念,念!”

左權將軍寫給妻女的第十一封家書

誰曾想,這封充滿惦念與囑托的家書竟成絕筆。三天后,外祖父在十字嶺戰斗中壯烈犧牲,這封信也成了他留給家人的最后牽掛。在我的印象中,母親每每讀信時都淚流滿面,她從前只知道父親是英雄,這些家書讓她明白父親的愛深沉又細膩,外祖父心里何嘗不想守著妻女過安穩日子,可他看見國破家亡的慘狀,見證過戰友們在前線的犧牲,面對民族大義毅然決然地選擇了“大我”,舍棄了“小我”。

家國精神永續

外祖父犧牲后,山西遼縣的萬余民眾曾自發聯名請愿,要把縣名改為左權縣。經晉冀魯豫邊區政府批準,1942年9月18日,遼縣正式易名為左權縣,遼縣子弟兵團也獲得了“左權獨立營”的稱號。每想起這件事,我都能感受到鄉親們對外祖父的敬重——他不是高高在上的將軍,是護著他們的親人。

我7歲那年,跟著母親去了左權縣。剛到縣里,就有好多老人拉著她的手哭,話沒說幾句就紅了眼眶。還有幾位穿軍裝的老人,其中郭樹寶爺爺我印象最深。他總穿著板正的綠軍裝,戴著紅領章,可眼里常含著淚,郁郁寡歡看著像有心事。后來我才知道,他曾是外祖父的警衛員,在十字嶺戰斗中突圍時,他被派去尋機密文件箱,因而錯過了保護首長的最后機會。這份遺憾和自責,伴隨了他的后半生。

如今,左權縣仍留存著許多與外祖父相關的印記。每年的清明節、外祖父犧牲的紀念日,當地都會有民眾自發去陵園祭掃,連幼兒園的孩子都會唱《左權將軍之歌》。1950年,晉冀魯豫烈士陵園在河北邯鄲落成,外祖父的忠骨移葬于此,這里也成為人們緬懷先烈的重要場所。不同地區的人們,都在用自己的方式紀念著外祖父,傳承著他的精神。

母親這一輩子,都在傳承外祖父的遺志。她搞了一輩子軍工,常跟我說:“你姥爺和戰友們連命都敢拼,咱們遇到點困難算什么?”現在我的年紀比外祖父犧牲時還大,也有了女兒,也漸漸讀懂了他當年的心境:他不是不想守著家,是想讓更多小家能安穩。我總在心里跟他說:“姥爺,您看,侵略者被趕走了,孩子們能平平安安長大,您的夢想成真了。”

如今,講好外祖父左權將軍的故事,成為我心中沉甸甸的使命。作為英雄的后代,我不能讓他們這代人的犧牲被辜負。有時想起他,多希望他能留下只言片語,可轉念又想,他留下的,是整個中國的明天。這份家國精神,我會好好傳承下去,讓更多人知道,今天的安穩,是他們用命換來的。

(本文圖片均由被采訪人提供)

中國少年報·未來網記者 凌萌

編輯:侯智