來源:央視新聞客戶端2025-11-10

在福建艦入列授旗儀式上,我們看到了整齊排列的三款艦載機,殲-35、殲-15T和空警-600,作為我國首艘彈射型航母的艦載機,它們在設計上有很多的特點和創(chuàng)新點,戰(zhàn)鷹解碼,接下來就來關注這三款艦載機。

總臺央視記者 李寧:在我身邊的這個就是我國第一型固定翼艦載預警機——空 警-600,它是航母編隊的“千里眼”,同時也是“司令部”。它的成功研制也標志著我國海軍作戰(zhàn)能力得到了質的提升。

航空工業(yè)一飛院院長 耿延升:為了滿足達到它的作戰(zhàn)使命,它這個飛機設計也是很有特點。首先它是要在艦上能夠運作,也就是說在艦上能夠起降。艦上運作它有幾個比較特殊的地方,第一個就是它相對于傳統(tǒng)的陸基的運輸類飛機來說,它艦上起降的話,它的結構強度比較大,能夠扛得住艦面的彈射起飛、著艦攔阻,相應的大的過載。

我們的起落架系統(tǒng),特別是前起和主起,前起做得比較粗壯,主要是為了艦面的彈射起飛,彈射過載比較大。主起是著艦的時候垂向的下沉力比較大,沖擊載荷,包括攔阻載荷比較大,做得比較粗壯一些。

我們還有著艦用的尾鉤,攔阻掛鎖的尾鉤。這個尾鉤做得也比較小巧,做了一個Y型的小尾鉤,鉤的幾何尺寸相對短小一點,主要也是因為我們這個整個的機身離艦面的高度相對戰(zhàn)斗機來說矮一些,所以我們在滿足艦面的掛鎖幾何約束的情況下,保證可靠安全的掛鎖的情況下,我們盡量做得小巧一點。

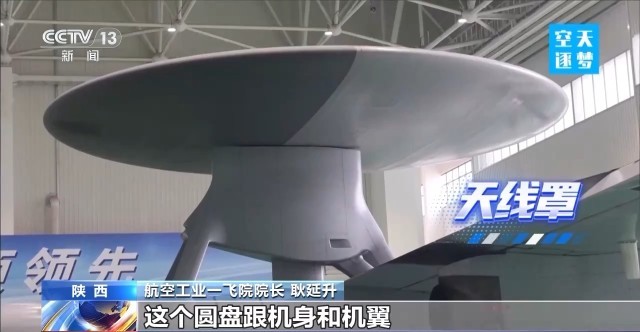

我們看到它有一個大大的圓盤,實際上它是一個預警天線的天線罩,這個圓盤跟機身和機翼這樣的大部件相比,顯得比例比較大,因為主要是我們要達到比較大的探測距離,這么一個大的圓盤在這個小噸位的飛機上面已經做到了極限。

另外一個外形上的比較有特點的地方就是我們的垂尾,傳統(tǒng)的飛機一般是單垂尾或者是雙垂尾,空警-600就做了四個垂尾。為了保證艦上起降靈活的操縱能力和機動性,它要有很強的這個尾翼的操縱能力,尾翼的翼面要做得大一些,所以就基于艦面的機庫的高度的限制,我們把這個做成了四個垂尾。

記者:我們看包括殲-15T、殲-35,它的折疊是類似于胳膊向上仰,這個折疊完全不一樣。

航空工業(yè)一飛院專業(yè)副總師 郭祥:對,殲-15T、殲-35,包括F-18,國外的一些飛機,他們基本上就的構型折疊,就垂直向上的折疊,我們飛機就像跳舞一樣,因為是這樣折疊就跟舞蹈一樣,扇形的折疊。

殲-15T 這個“T”意義非凡

除了空警-600之外,在福建艦的三款艦載機中,還有一款名字中帶字母的戰(zhàn)機,就是殲-15T,它是殲-15飛機最新改進型,具有彈射功能、作戰(zhàn)半徑大等特點,具備更強的制空作戰(zhàn)能力和對海突擊作戰(zhàn)能力。

總臺央視記者 崔霞:今天大家看的是殲15-T。這個T字意義非凡,它代表著中國艦載機進入了彈射起飛的一個新的時代。

航空工業(yè)沈陽所工程師 艾志強:從外觀上來看,最大的區(qū)別就是在彈射裝置上,因為殲-15T飛機它是我們國家第一款支持我們彈射的海軍型的飛機。

記者:從滑躍到彈射,這不僅僅是一個起飛方式的改變,更是中國艦載機戰(zhàn)斗力形成的一個質的飛躍。

航空工業(yè)沈陽所工程師 艾志強:通過彈射桿與航母上的彈射裝置進行一個連接,當飛機起飛的時候快速地提升飛機的速度,然后達到飛機短距起飛的一個能力。

航母上的甲板空間其實是非常緊張的,所以為了節(jié)省咱們航母上空間,我們的海軍飛機一般都會設計機翼折疊的模式,其實在這里就是一個機翼的折疊機構,它在航母上的時候整個機翼會翻上去。

在這里,在兩個發(fā)動機中間。一般來講我們在海軍的戰(zhàn)斗機的尾部一般都會放上攔阻鉤,它主要是在飛機著艦的時候掛上在航母上設置的攔阻索,來幫助飛機能夠在短距離的條件下快速地讓飛機停下來,也是一個難度非常大的飛行的課目。

首款隱身艦載機——殲-35

除了空警-600和殲-15T之外,在福建艦上,還有一款具備隱身性能的艦載機,它就是我國自主研發(fā)的首款隱身艦載機殲-35,它有哪些顛覆性技術?這些設計如何重塑未來空戰(zhàn)規(guī)則?我們去它的誕生地航空工業(yè)沈飛的機庫一探究竟。

總臺央視記者 李寧:這是一架正在生產中的殲-35,它是我國自主研制的最新一代的隱身艦載戰(zhàn)斗機,它采用一體化設計,單座雙發(fā)外傾雙垂尾,是一款艦載多用途戰(zhàn)斗機,它主要是以制空作戰(zhàn)為主,兼顧對面作戰(zhàn)。

中國工程院院士 孫聰:殲-35它最大的特點就是隱身,隱身的殲-35在設計的時候,我們主要是追求剛才講信息節(jié)點,它第一個就是要講低可探測性,就是說我盡量隱身,盡量不被對手提前發(fā)現(xiàn)。我實現(xiàn)我先看到你,我先打你,解決這些問題的,這樣話就戰(zhàn)場上不就有優(yōu)勢了?

孫聰介紹,相比于另一款艦載機殲-15來說,殲-35采用了高集成的設計,盡管體積變小,但信息化程度更高。

記者:感覺比殲-15要小。

中國工程院院士 孫聰:感覺的是對的,但它的裝機密度非常高,就是綜合化的水平也比較高,它畢竟是進入信息化時代的一個飛機,所以說在使用上殲-35更注重的是進攻性制空都用它。

從“殲-15”到“殲-35” 羅陽精神的藍天接力

2009年,殲-15T的“前輩”殲-15首飛成功;2012年,殲-15在遼寧艦實現(xiàn)著艦,使中國成為全球少數(shù)掌握艦載機起降技術的國家之一。而這一切的背后,離不開一個人,殲-15研制現(xiàn)場總指揮羅陽,如今,他的精神正由一支支“羅陽青年突擊隊”接續(xù)傳承。

這支由35歲以下青年組成的“羅陽青年突擊隊”隊伍,專攻科研生產中的“急、難、險、重、新”任務,目前,累計參與人次超過40萬,覆蓋研發(fā)、制造、試飛等多個領域。

在航空工業(yè)沈飛,負責飛機裝配的孫志強師傅就是突擊隊的一員。他入職那年,正是殲-15首飛成功的時候。

航空工業(yè)沈飛總裝廠裝配工 孫志強:大學生這種畢業(yè)還是一種懵懂的狀態(tài),就是說知道它是戰(zhàn)斗機,就是特別興奮,我們作為一名航空人就覺得這份工作特別特別自豪。

孫志強一開始覺得加入羅陽突擊隊是一種榮譽,時間長了,更感受到沉甸甸的責任,他們自主研發(fā)了多種工具,來提高工作效率,像“傾角儀”這種小巧的工具,替代老式機械卡尺測量角度,更準也更方便。用3D打印技術驗證工裝件等等,這些都極大地加快了生產速度。

在每一個問題解決中,鍛煉自我、成就自我,這是羅陽突擊隊所有隊員的共同追求。

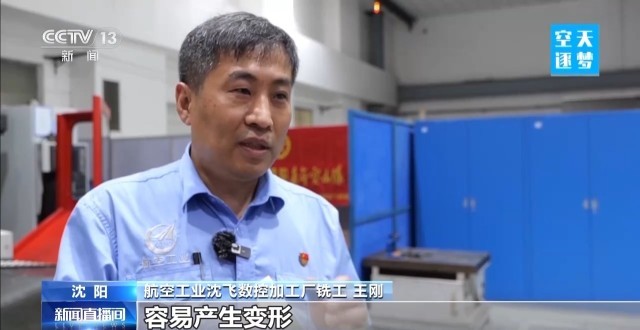

為了減少重量,飛機在制造過程中,很多零件都很薄,這種“薄壁件”的加工,對精度要求極高。在羅陽青年突擊隊里,王剛團隊就對這個難點進行了攻關。

航空工業(yè)沈飛數(shù)控加工廠銑工 王剛:薄壁結構它在加工的時候容易振動,容易產生變形,所以加工過程的精度控制非常難。為了解決這些問題,我們工作時也是開展了攻關,可以加工成紙一樣薄,我們還能夠穩(wěn)定確保它的一個加工精度,實現(xiàn)以最好的質量拿出我們這個最好的產品。

如今,車間里已經越來越多地應用了數(shù)控加工,效率比以前大幅度提升,技術在提升,但羅陽精神始終未變。

航空工業(yè)沈飛數(shù)控加工廠銑工 王剛:對事業(yè)的這種執(zhí)著追求,對工作的這種忘我的態(tài)度,是我們所有的青年人非常值得學習的,只有這樣,我們才能讓我們航空事業(yè)得到一個更好的發(fā)展,才能實現(xiàn)我們航空強國的夢想。

編輯:瞿凱俠