來源:新華網2025-09-01

這個暑期,不少青少年的運動“畫風”變了——不再是“完成任務式”的被動鍛煉,而是有人為愛好冒雨奔跑,有人把傳統養生操融入日常,甚至開始主動學習運動知識、定制健康食譜……

記者近日在北京、貴州、安徽多地走訪發現,青少年暑期鍛煉呈現由倡導到落地的變化。多位受訪者表示,要讓變化可持續,關鍵仍在孩子與家庭如何把外部安排轉化為內在動機,如何在安全與科學負荷間找到平衡。

“除了跑步,更佩服這孩子的自律”“跑了10公里,說話還不帶喘,有天賦”……今年暑假,一位冒著大雨在北京奧林匹克森林公園堅持跑步的孩子的視頻,引起了眾多網友的點贊和轉發。視頻里的孩子叫王子豪,今年12歲,是北京市東城區一名即將升入初中的學生。據其母親蔣莉介紹,孩子因為六年級的體測開始接觸長跑,隨后發展成了個人愛好。

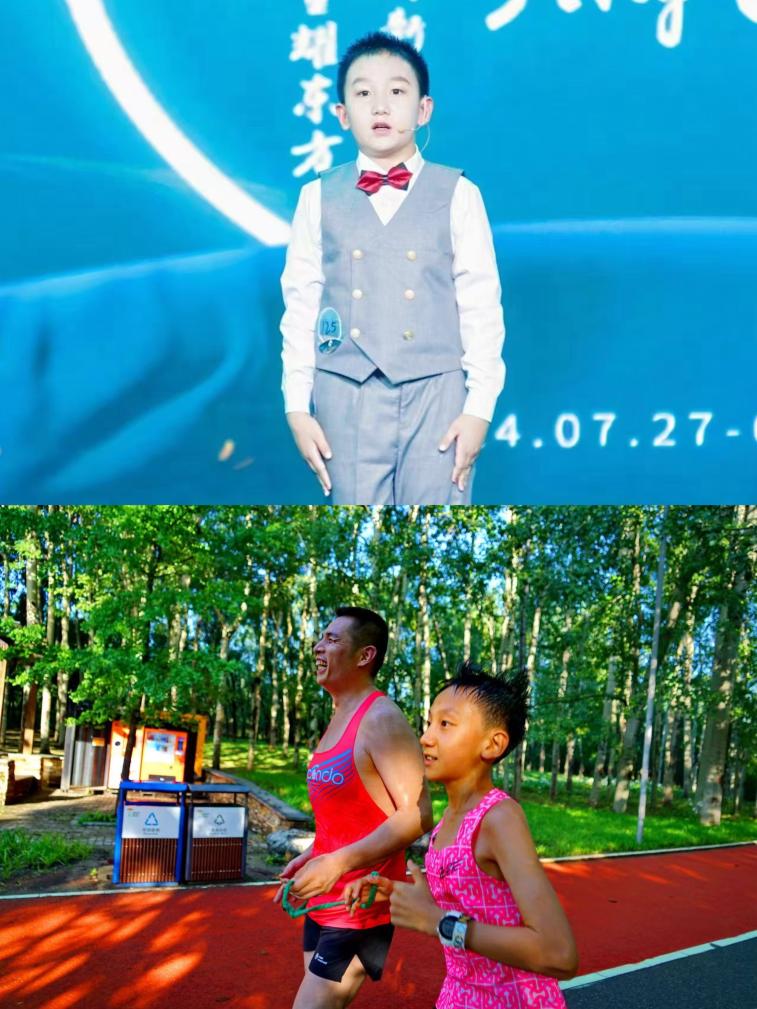

王子豪練習長跑前后。受訪者供圖(上)/廖正義 攝(下)

“六年級準備體測那陣子,子豪天天七點前到學校練跑步。那會兒差不多一百斤,胖乎乎的,跑步不是強項。練了幾周順利過了體測,后來就慢慢喜歡上了長跑。”蔣莉說,孩子的主動性讓她感到意外,“后來他不滿足于自己跑,提出想找專業教練系統訓練,還催著我買專業跑鞋和裝備。”

今年暑假,蔣莉帶著孩子到奧森公園跑步時,經戶外用品店店員介紹,讓孩子加入了長期在奧森訓練的“何亞軍助盲團”。“暑假他每周跟著團里訓練,周三、周六是固定參與時間,一周會休息兩三天,慢慢形成了科學的訓練節奏。”

在暑期的助盲團志愿服務中,王子豪收獲了不少感悟:“能夠通過自己的愛好幫助他人,非常有成就感。其次我也學會了很多跑步專業知識,團長告訴我不用每天狂奔,要適當休息、充分補給,這些都讓我對運動的理解更深入了。”

對貴州省貴陽市南明區花果園第三小學四年級學生吳羽蟬來說,暑期清晨的“打開方式”很簡單:一段八段錦加上一段跑跳。“每天早上先練一段八段錦,再到樓下跑步或跳繩,偶爾約同學打羽毛球,每周兩三次。”吳羽蟬說,“在學校,課間常常組織大家一起做八段錦,已經成習慣了,有了體育作業后,假期安排更豐富了。以前寫完作業,就在房間里看書或看電視。”

貴陽市花溪區文旅城第一學校學生葉敏柯和弟弟在暑期練習運球。甘守艷 攝

貴州省六盤水市第二十三中學體育教師石介告訴記者,該校于2024年開始給學生布置假期體育作業,希望引導學生加強體育鍛煉。“學校有不少學生來自農村,我們也結合學生的生活環境,因地制宜地布置了一些假期體育作業,只要能讓他們達到鍛煉身體的目的就可以。”

“青少年參與體育鍛煉的核心影響因素包括家長支持和自身興趣,其中內在動機尤為重要,若孩子無法在運動中獲得快樂和自我價值感,便難以主動參與。”浙江工業大學教育學院學術副院長、應用心理研究所所長湯玉龍建議家長應轉變觀念,認識到運動能提升學習效率,而非擠占學習時間;同時需幫助孩子找到適合自身特點的運動,讓孩子在舒適愉快的狀態中獲得正向反饋,激發主動鍛煉的意愿。

同濟大學國際足球學院教師楊璟勇指出,暑期鍛煉應因人而異,要區分體育運動與運動方式的概念。“不少孩子日常通過家務勞動、參與社區志愿服務、爬樓梯等完成了相當的體力活動,鍛煉效果未必遜于刻意訓練,關鍵是要引導青少年根據自身狀況找到適宜的運動方式。”他強調,青少年在運動中了解并駕馭身體,由此積累的自信可遷移到對學習與生活的自我掌控,同時還能提升抗挫能力。

8月23日,小選手在山東青少年輪滑馬拉松城市公開賽(東營站)比賽中競技。新華社發(劉智峰攝)

針對暑期青少年對電子產品的過度使用與失序作息,北京城市學院表演學部國際標準舞專業主任石擎認為,與其盯著“限”,不如用更達觀的方式“引”。“要和孩子一起制定規則、留出彈性。”他指出,運動中產生的多巴胺與內啡肽帶來的愉悅感與成就感會自然點亮內驅力,孩子對屏幕的依賴也就順勢下降,“要靠身體的正向反饋引導孩子規律作息”。

這一觀念在王子豪身上有具體呈現。“他在小學高年級曾經有段時間有點沉迷手機游戲,我和他爸爸與他交流過,但效果一般。”蔣莉說,“但自從子豪開始喜歡上長跑后,‘手機癮’自然而然地戒了,現在他更多地會用手機搜索跑步相關知識,并學習如何健康飲食,還主動定制起家庭食譜。”

當運動從“被要求”變為“我愿意”,這個暑期的汗水與笑聲,正沉淀為一種可持續的生活方式,托底孩子們的體質與品格,也為新學期乃至更長的人生賽道蓄力。

編輯:侯智